2025年9月30日

生成AIの業務活用率は95%に到達!複数AIサービス利用率は8割到達

エンジニアのバイブコーディング率も6割以上に

エンジニアのバイブコーディング率も6割以上に

- GMOインターネットグループ株式会社

GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全体で取り組む生成AIの活用・業務効率化の取り組みを進め、四半期に一度、生成AIの活用に関する定点調査(※1)を実施しています。

2025年9月に実施した調査の結果、グループ全体の生成AI業務活用率は95.0%に到達しました。また、AIを活用しているパートナー(従業員)の複数生成AIサービス利用率が80.0%に到達しており、1年前の調査から約1.5倍に増えていることがわかりました。さらに、月間の業務削減時間は約25.1万時間に到達し、これは1,572人分の労働力をAI活用により得られている計算となります。

■調査サマリ

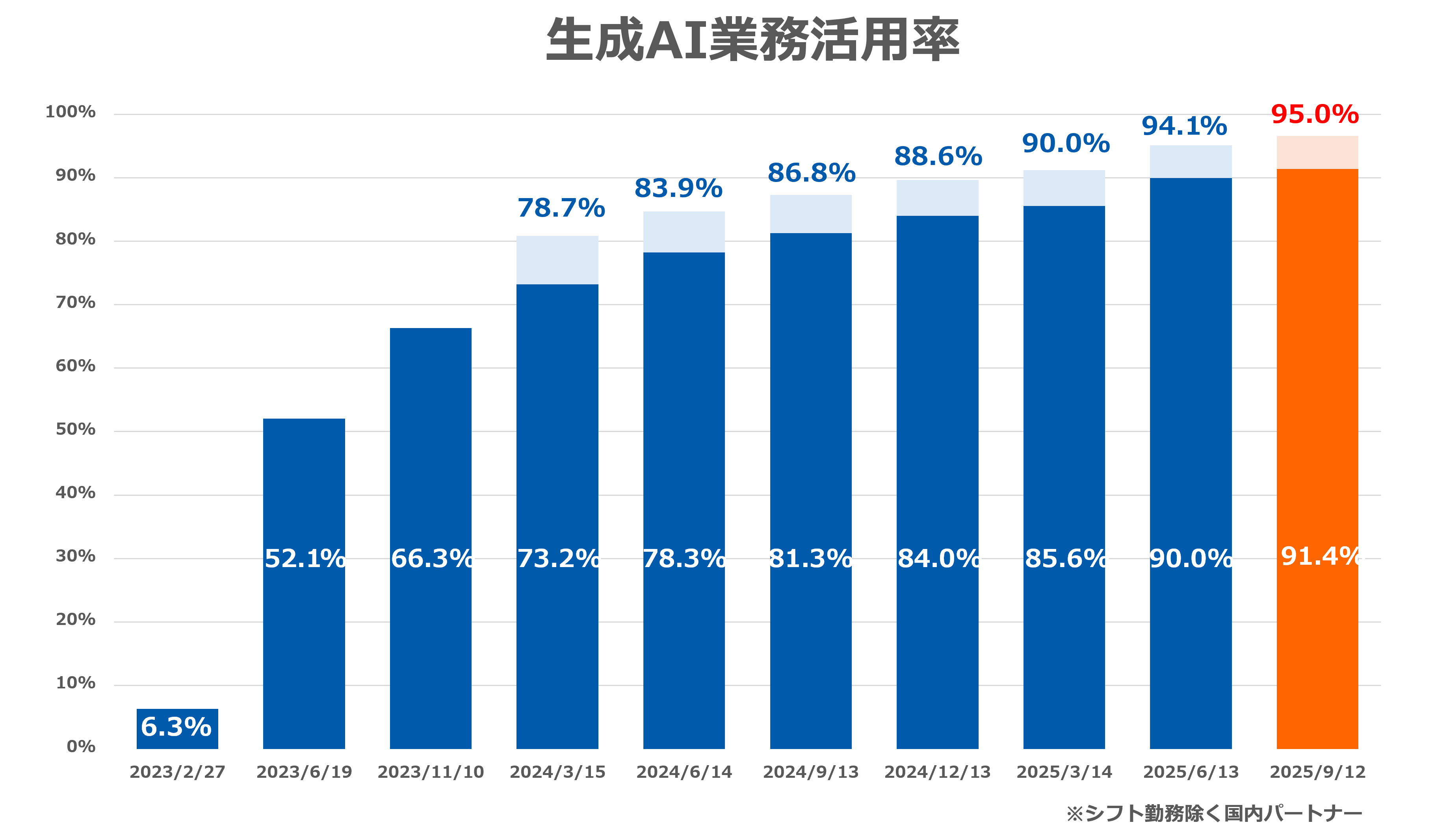

・2025年9月時点で全体の生成AI業務活用率は95.0%(前回調査差+0.9ポイント)

・生成AIを業務に活用しているパートナーのうち73.6%が「ほぼ毎日活用」

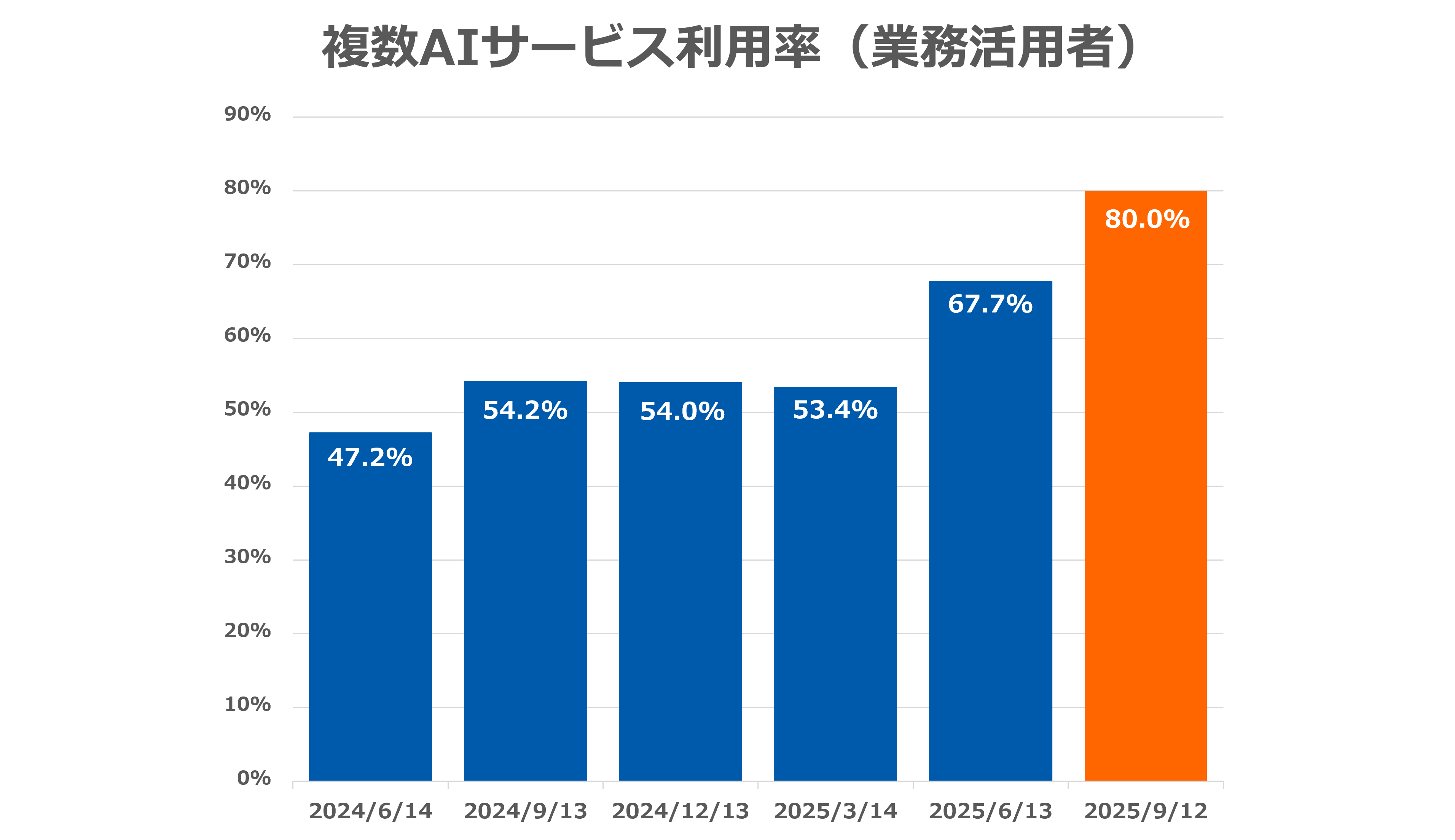

・複数AIサービス利用率は80.0%で1年前の調査と比較し約1.5倍に増加(前回調査差+12.3ポイント)

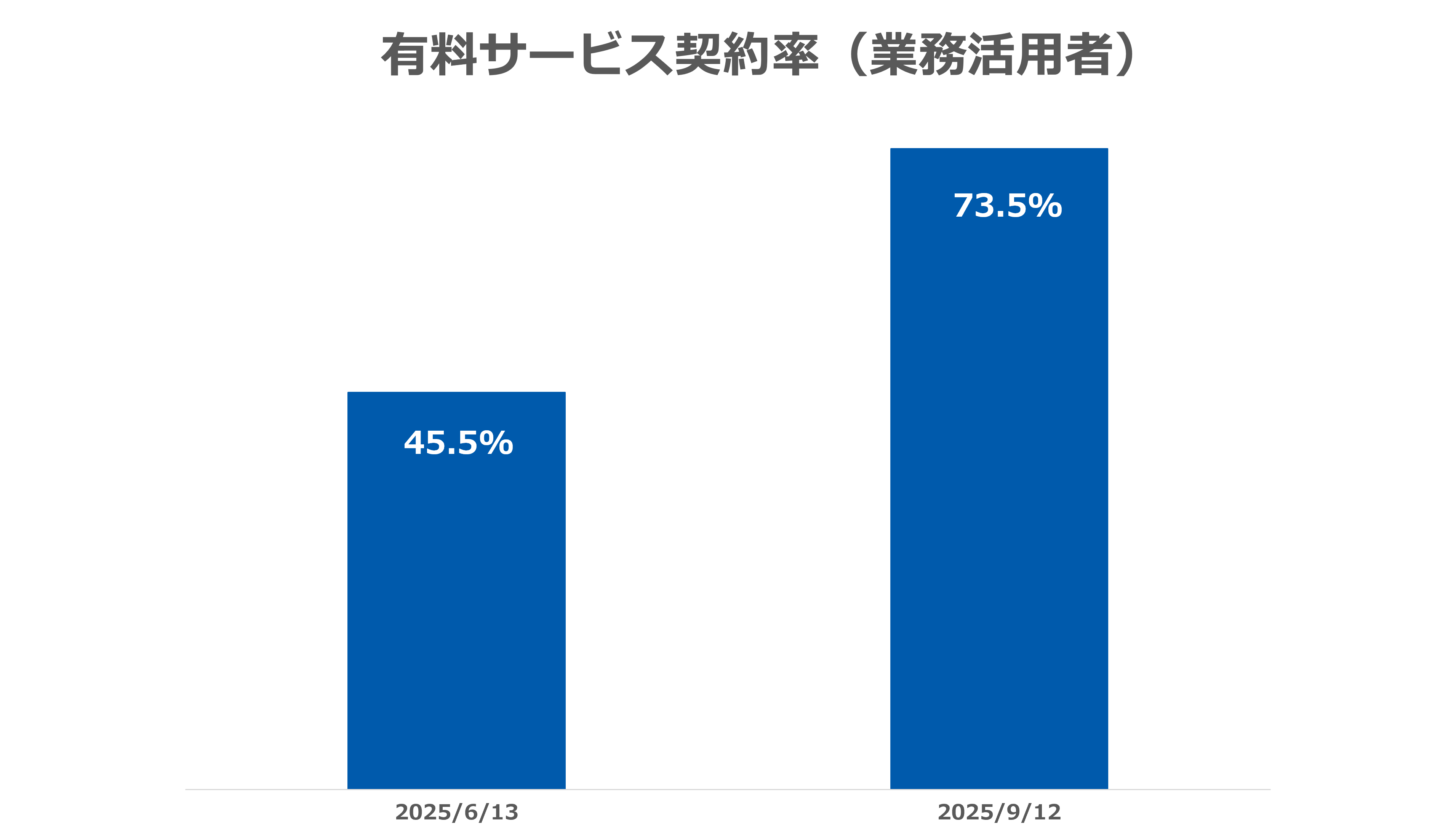

・「GMO AIブースト支援金」(※2)の効果で、有料サービス契約率73.5%(前回調査差+28.0ポイント)と大幅増

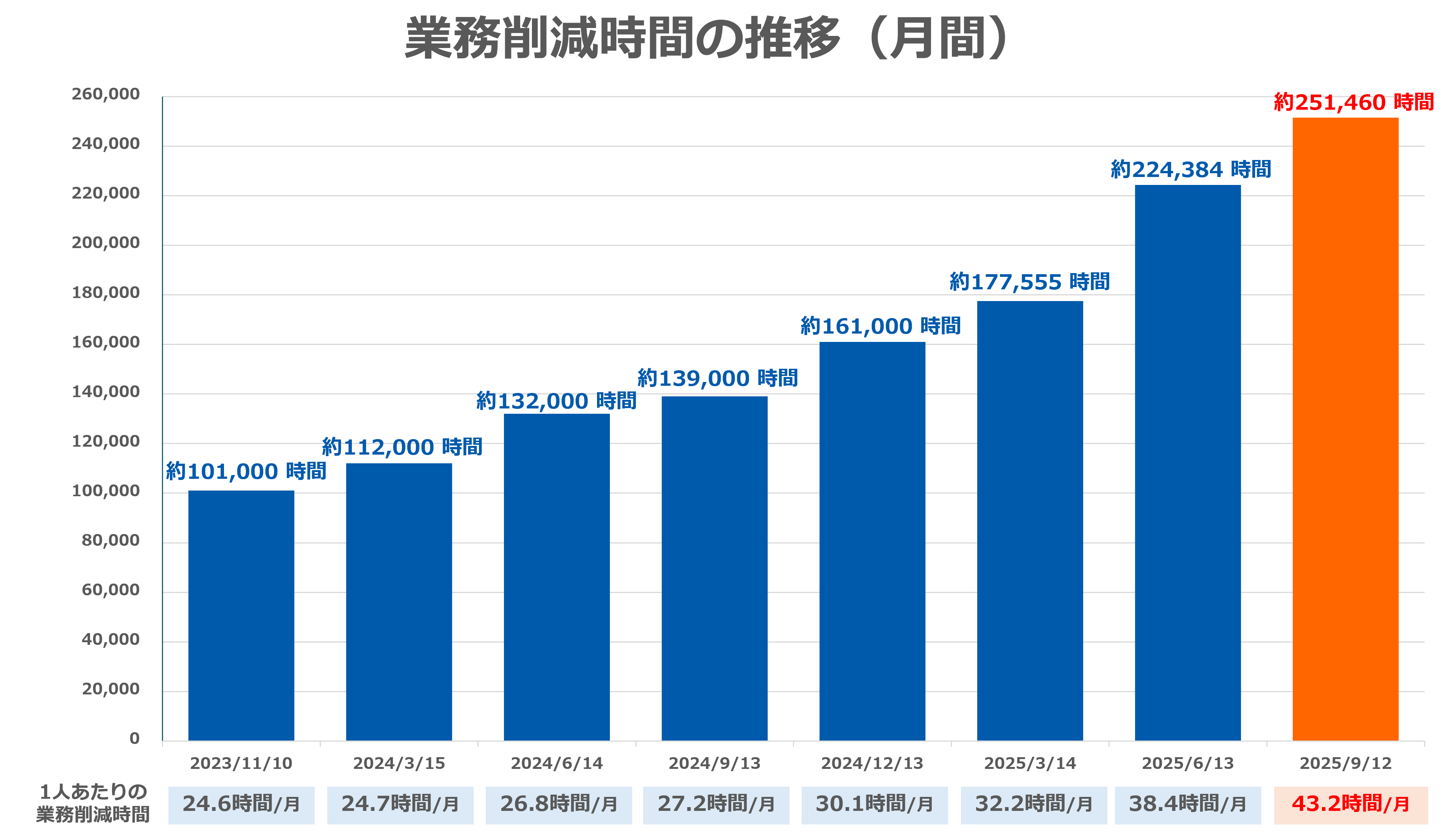

・グループ全体の月間の業務削減時間は推定25.1万時間(前回調査差+約2.7万時間)となり、人間に置き換えると1,572人分の労働力をAI活用で得られている

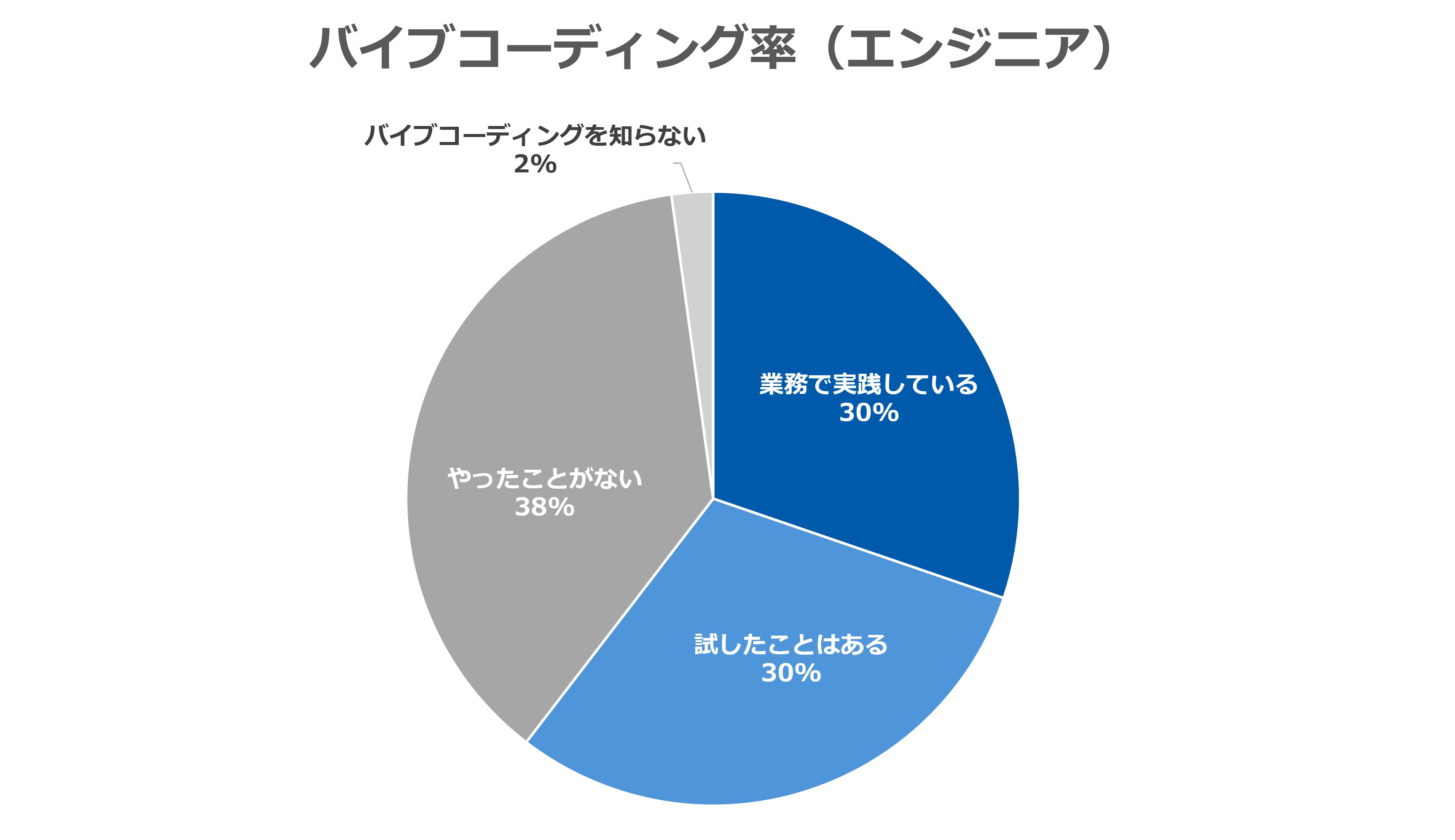

・Gemini CLIやClaude Codeといった「AIコーディングエージェント」を利用したバイブコーディングを業務で実践しているエンジニアは30.2%に留まるも、既に試しているエンジニアも30.2%で、合計で6割を超えるエンジニアが既にバイブコーディングを実践している

■調査概要

・ 調査テーマ :「生成AI活用」実態調査

・ 回答者数 :6,368人(有効回答5,157人)

・ 調査対象 :GMOインターネットグループの国内パートナー

(正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員、業務委託)

・ 調査期間 :2025年9月8日(月)~9月12日(金)調査テーマ:「生成AI活用」実態調査

(※1)2024年の年間調査結果:https://group.gmo/news/article/9330/

2023年11月20日 定点調査 https://group.gmo/news/article/8680/

2024年04月09日 定点調査 https://group.gmo/news/article/8922/

2024年07月05日 定点調査 https://group.gmo/news/article/9051/

2024年10月09日 定点調査 https://group.gmo/news/article/9185/

2025年01月07日 定点調査 https://group.gmo/news/article/9330/

2025年03月28日 定点調査 https://group.gmo/news/article/9455/

2025年06月27日 定点調査 https://group.gmo/news/article/9561/

(※2)「GMO AIブースト支援金」https://group.gmo/news/article/9513/

【GMOインターネットグループの生成AI活用調査結果】

①生成AI業務活用率が95.0%に、うち7割強が「ほぼ毎日」活用

・国内パートナー(シフト勤務除く)の95.0%が生成AIを活用(前回調査差+0.9ポイント)。

・業務に生成AIを活用しているパートナーのうち73.6%が「ほぼ毎日」、93.1%が「週1回以上」活用していることがわかりました。

・生成AIの活用で、ひと月あたり約25.1万時間(前回調査差+約2.7万時間)の削減、1人あたり約43.2時間(前回調査差+約4.8時間)の削減を実現しました。

②複数AIサービス利用率が1年前と比べ約1.5倍に増加、80%に

・生成AIを業務活用する人のうち、複数AIサービス利用率は80.0%(前回調査差+12.3ポイント)となりました。2024年9月の調査では54.2%であり、1年でおよそ1.5倍に増加していることがわかりました。

・有料サービスの契約率は73.5%となり、前回調査時よりも大幅に増加をしています。

・有料サービス契約がしやすくなったことで、複数AIサービスを使い分けることが浸透しつつあります。

・これらは今年6月より開始した「GMO AIブースト支援金」の活用によるものと考えられます。

GMOインターネットグループは、生成AIはサービスやモデルごとにできることや得意なことが異なるため、これらを用途により使い分けることで、さらに精度の高い生産性向上が見込めると考えています。複数の生成AIモデルを比較できるサービスとして、「天秤AI byGMO」(※3)を提供しており本サービスの活用を社内でも推奨しています。また、「天秤AI byGMO」の利用のみにとどまらず、変化の速い生成AIに対応すべく有料の生成AIサービスも積極的に活用できるよう「GMO AIブースト支援金」の運用を開始しました。有料の生成AIサービスは、セキュリティ面の信頼性や最新機能へのアクセス、利用上限の拡大などの利点があり、業務に活用する上で重要な手段となっています。

(※3)天秤AI byGMO:https://tenbin.ai/workspace/welcome 天秤AI Biz byGMO:https://biz-lp.tenbin.ai/

③バイブコーディングを既に試しているエンジニアが6割以上

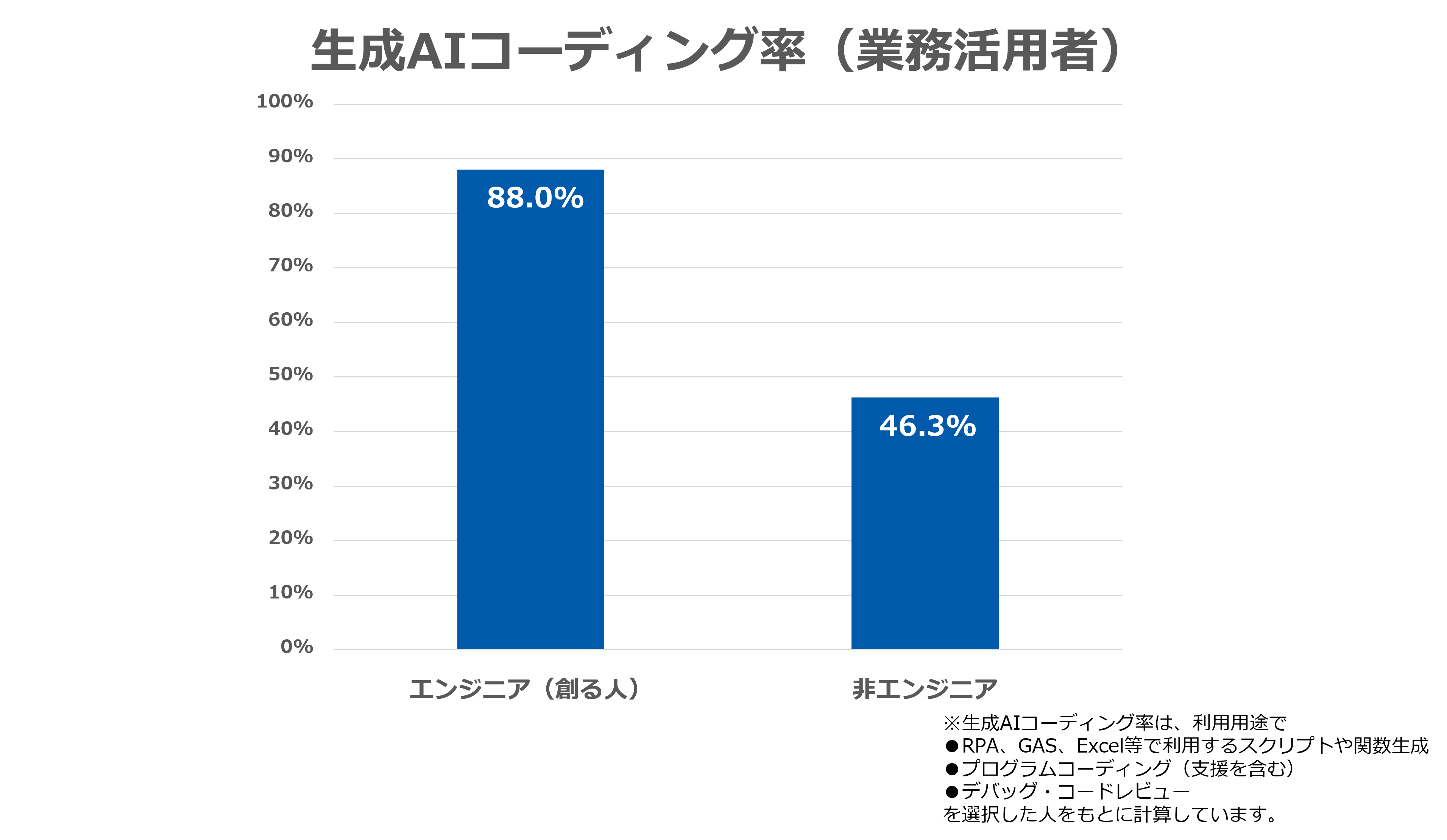

・RPAやExcelなどでの業務スクリプトの自動化や関数生成、さらにエンジニアによるGitHub CopilotなどのIDE支援ツール活用といった「生成AIコーディング率」は、エンジニアでは88.0%、非エンジニアでも46.3%となりました。

・Gemini CLIやClaude Codeといった「AIコーディングエージェント」を利用したいわゆるバイブコーディングを業務で実践しているエンジニアは30.2%にとどまりました。

・業務で実践はしていないものの、既に試しているエンジニアも、同数の30.2%で、併せて60.4%が経験済みでした。コーディングをAIに任せきるバイブコーディングはセキュリティや品質担保といった点でまだ課題もあり、今後業務へどのように導入するかを模索・検討している段階であると推察されます。

④AIを利用する中で、人間がやった方が良いと感じることは?

・どのような業務でも、最終調整・意思決定をするのは人間がやった方がいいという回答が多くみられました。

・直近ではAIの失敗するパターンが分かってきており、AIは「たたき台・変換・要約・アイディア出し」といった業務を任せるのが良いといった意見がありました。

・1年前の調査では、「コード生成は人間がやったほうが良い」という回答が多く見られましたが、現在はバイブコーディングの活用が浸透してきています。1年でAIに任せられることと、人間がやったほうが良いことの内容に大きく変化が出てきたことがわかりました。

■パートナーのコメント

| <AIを使っていて「まだ自分(人間)がやったほうが良い」と感じたことがあれば教えてください。> ・ 「仕上げの部分は人間がやったほうが良いと感じます。100%AIよりは、70~90%をAIが作り仕上げを人間が行う、が品質的にベストなのではないかと考えます。」 ・ 「設計(エンジニアリングへ)の意思決定です。生成AIを活用したエージェントは、タスク対応におけるシングル・ループ学習を前提としており、その設計や前提自体を問い直すことはありません。したがって、生成AIで高速に試行を繰り返しながら学習し、新たなPDCAを回す意思決定は、人間が担う必要があると考えています。」 |

⑤生成AIを使いこなしている人の条件とは?

・AIサービスを、モデルやサービスごとに理解し用途に合わせて複数AIを使い分ける人といった声が目立ちました。

・普段の業務に取り入れながら、生成AIを利用したことできちんと成果を出せる(時間削減、品質向上など)人という意見もありました。

・以前までは、とにかくさまざまな業務で生成AIを活用する「量」の部分が重視されていましたが、直近では生成AIの活用法を理解し適切な業務に利用する「質」の部分を追求できる人が使いこなせる人の条件であると推察されます。

■パートナーのコメント

| <あなたにとって、生成AIを使いこなせているなと思う人はどんな人ですか?> ・ 「AIサービスやモデルごとの特性、そのサービスの学習モデルや仕組みを理解し適切に使い分けたり、適切なプロンプトを投げたり適切な用途に自然に使えたり、学習モデルごとのバックボーンやメリット・デメリットを比較検討し取捨選択できる人です。」 ・ 「AIの出力結果に対して、適切なネクストアクション(さらにAIで解析や深掘りを続けるのか、最終判断として人間が調整するのかの判断)ができており、自分なりのAIの活用方法を見出し、業務に落とし込めている人だと思います。」 ・ 「AIの特徴や限界を理解したうえで、自分の業務を補完する相手としてとらえている人だと思います。資料作成やコード生成をAIに任せつつ、自分は判断や調整に集中するなど、役割分担を意識して成果につなげられる人がそうだと考えます。」 |

【グループ内AI推進プロジェクト「AIしあおうぜ!」リーダー 李 奨培(り じゃんべ)コメント】

非エンジニア向けの“バイブコーディング”の浸透に、足元で最も注力しております。一足飛びだと映る場面もあるかもしれませんが、私たちは内製のリスキリング講座とオンラインAIセミナーを継続的に実施することで、定型業務の自動化を自ら実装できる“当たり前”の水準へ引き上げてまいります。この『非エンジニア向けの“バイブコーディング”』も、半年後には、社会の標準として“当たり前”に浸透しているのかもしれません。

【GMOインターネットグループについて】

GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

また、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、① 時間とコストの節約、② 既存サービスの質向上、③ AI産業への新サービス提供を進めています。(※4) なお、生成AIを活用し、2024年は年間で推定約150万時間の業務削減を実現しています。

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ110社以上に在籍する約8,000名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が50%を超えています。(2025年6月末時点)

(※4)参考URL 「AIで未来を創るNo.1企業グループ」実現への取り組み https://group.gmo/ai-history/

GMOインターネットグループで実施するAI活用促進の例については別紙に記載をしております。

【別紙:GMOインターネットグループで実施するAI活用促進の例】

■①時間とコストの節約

1. 2023年4月より賞金総額1,000万円の社内公募コンテスト「AI(愛)しあおうぜ!ChatGPT業務活用コンテスト」を実施。AIに関する取り組みや新サービスへつながる作品が集まり、多くがサービス提供・実装しました。

2. AIに関する最新動向や最新ツールの理解を深める、専門家による「GMO AIセミナー」を定期開催しています。

3. AIに関するグループ内のポータルサイト「GMO Genius」を立ち上げ、プロンプトやGPTsの共有、その他情報共有等を行い、グループ内の「AIナレッジ」の共有を図っています。

4. 非エンジニアを対象としたリスキリング施策として、社内の有識者が講師となり、3か月間の短期AI人財育成プログラム「虎の穴」を実施しています。

5. 全パートナー受験必須のAIテスト「GMO AIパスポート」を実施しています。また、中途採用における選考でAIに関する課題を実施しています。

6. Slack上で使える「ChatGPT」等のアプリを提供し、情報が学習されないクローズドな環境で、有料ツールを利用できる環境を提供しています。

7. 2024年12月に、「AI 熊谷正寿」実現へのステップとして社内向け独自AIツールを提供開始しました。本ツールは「GMOイズム」を学習した“バーチャル知的ナビゲーター”です。(https://group.gmo/news/article/9305/)

■②既存サービスの質向上

AIを活用し既存サービスへの機能追加による質の向上を測っています。生成AIによる文章や画像の生成等により、ドメイン、ホスティング、EC、広告、メディア、セキュリティ等幅広い領域でお客様にこれまで以上に利便性の高いサービスをご提供しています。詳しくはこちら(https://group.gmo/ai-history/)

■③AI産業への新サービス提供

AI産業を盛り上げるべくAIスタートアップの支援を進めています。

1. 2023年5月に、ハンズオン型CVC「GMO Web3株式会社」を、「GMO AI&Web3株式会社」へと社名変更しAIスタートアップ支援を拡大しています。すでに、有望なAIスタートアップへの支援を実施しています。

2. NVIDIA社のGPU「NVIDIA H100 Tensor コア GPU」「NVIDIA L4 Tensor コア GPU」を搭載したAI開発者向けのGPUホスティングサービスを開始しました。(https://group.gmo/news/article/8677/)

(https://ir.gmo.jp/pdf/irlibrary/gmo_disclose_info20240213_06.pdf)

3. AI専門家とともに「GMO教えてAI株式会社」を設立し、生成AIプロンプトポータルサイト「教えてAI」を開始しました。(https://oshiete.ai/)

4. 2024年6月に、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(通称GMO AIR)を設立し、AIとロボット・ドローンの導入・活用支援を軸とした新たな事業を開始しました。(https://group.gmo/news/article/9010/)

5. 2024年11月に、「NVIDIA H200 Tensor コアGPU」と「NVIDIA Spectrum-X」イーサネット ネットワーキング プラットフォームを採用した「GMO GPUクラウド」の提供を開始しました。

(https://group.gmo/news/article/9271/)

-

【報道関係お問い合わせ先】

●GMOインターネットグループ株式会社

グループ広報部 PRチーム 倉田

TEL:03-5456-2695

問い合わせフォーム:https://group.gmo/contact/press-inquiries/

会社情報

-

-

GMOインターネットグループ株式会社

-

株式情報 東証プライム(証券コード9449) 所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー 代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業資本金 50億円

-

Copyright (C) 2025 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.